病理部・病理診断科

検査・診断項目

当科は治療を目的としない場合でも、下記のような項目の検査及び診断を行っておりますので、かかりつけ医療機関の担当医とご相談のうえ、ご利用ください。

病理診断

病理組織診断・術中迅速診断・細胞診は病理部専任および兼任の病理専門医が行います。

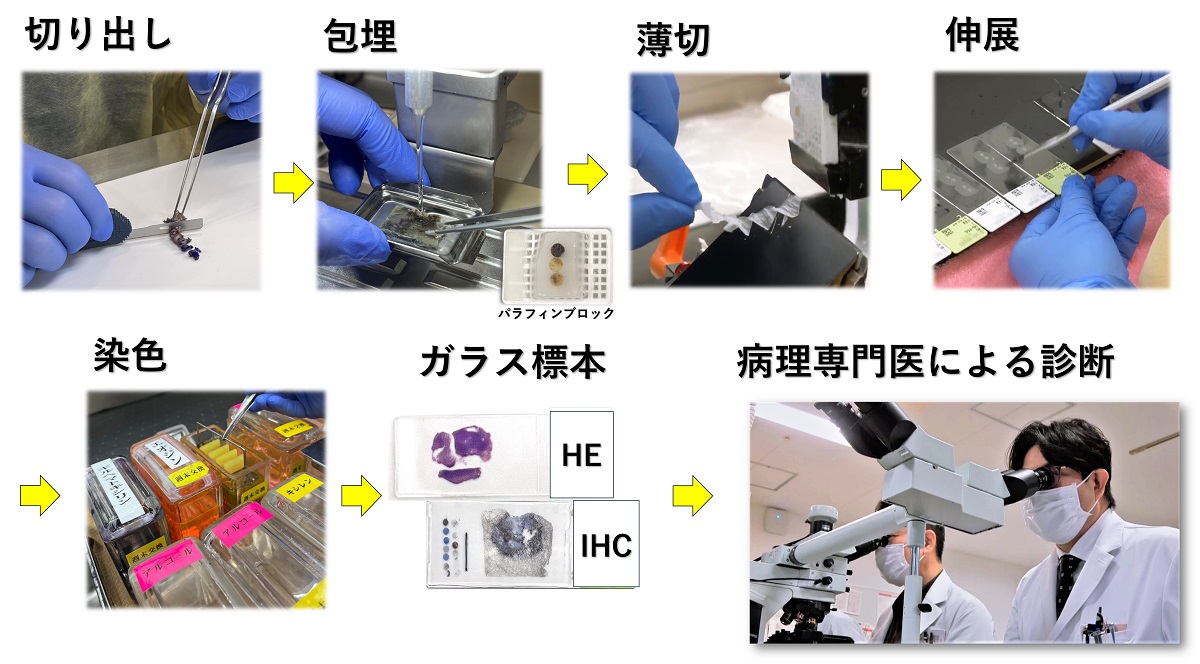

病理組織診断

生検あるいは外科手術により切除された組織の一部から顕微鏡で観察するためのガラス標本を作製します。採取された臓器は直ちにホルマリンで固定した後、パラフィンと呼ばれる蝋に組織を埋め込み(包埋)、4μmの厚さに薄くスライスし(薄切)、切片のシワを伸ばしながら(伸展)スライドガラスに貼付します。その後ヘマトキシリン・エオジン染色に代表される様々な染色を行い、これらの標本を病理専門医が顕微鏡にて観察し、病理診断を決定します。 必要な場合は、特殊染色によって、種々の病原体・金属・無機物等を証明します。 また、各種免疫染色、ウイルスあるいは遺伝子検索も行っています。

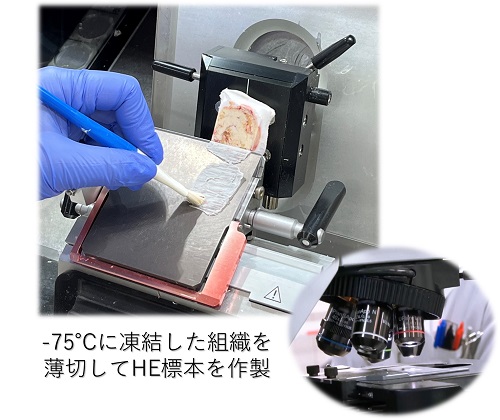

術中迅速診断

手術中に迅速に正確な診断が求められる場合があります。その場合、凍結組織標本を作製して病理専門医が直ちに顕微鏡で観察し、病理診断を行います。その診断結果を直ちに手術室へ連絡し術式や切除範囲の決定に利用されます。また、腹水等の細胞診材料も同様に検体処理と染色を迅速に行い、その診断を報告する、術中迅速細胞診も行っております。

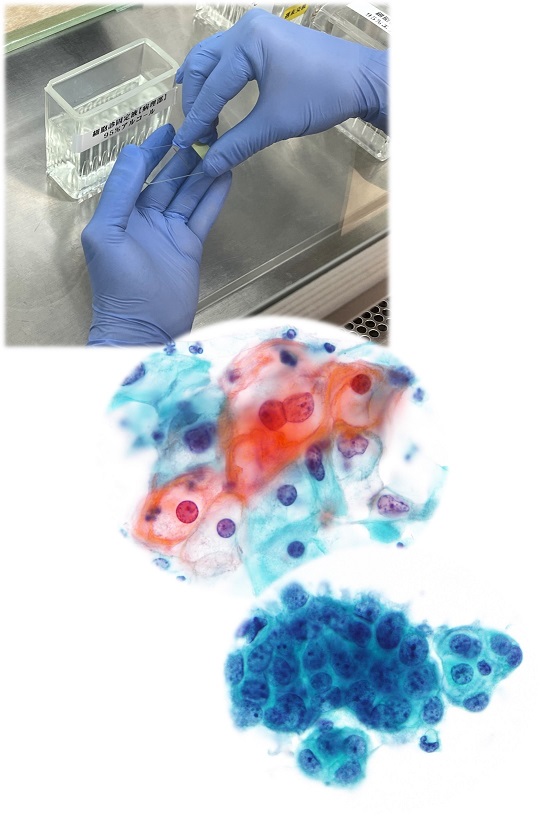

細胞診断

子宮頸部・内膜擦過物、喀痰、尿、胸腹水、脳脊髄液などをスライドガラスへ塗抹して、様々な色素で染色(パパニコロウ染色等)を行い、癌などの悪性細胞を検索します。唾液腺、甲状腺、リンパ節など経皮的穿刺吸引細胞診、超音波内視鏡下穿刺材料採取時の迅速細胞診(ROSE:Rapid on site evaluation cytology)も積極的に取り組み、患者さんのベッドサイドでの細胞診断も行っています。必要な症例には、随時、特殊染色や免疫染色も導入しています。 加えて、in situ hybridizationやFISH法によるDNA,RNAの検索でより精度の高い診断を行っています。

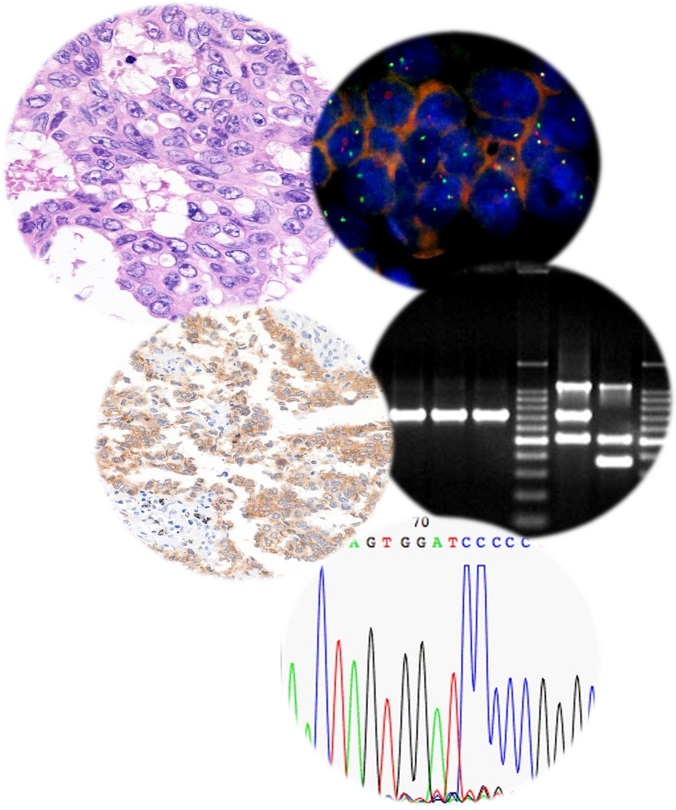

がんゲノム医療と病理診断

がんゲノム医療は、がん細胞から検出した蛋白異常や遺伝子変異に対して治療効果の高い薬物で治療することを目的とした個別化医療の1つです。近年のがん薬物療法の主軸である分子標的薬※の有効性ならびに適応を評価する病理標本によるコンパニオン診断は極めて重要な役割を担っています。病理部では肺癌、乳癌、大腸癌をはじめとする多くの固形腫瘍についてさまざまな免疫組織化学や遺伝子検査を行い、中核的ながん専門病院として機能する当院でのがん治療に不可欠な検査を実施しています。

※分子標的薬・・・がん細胞が作り出す異常なタンパク質をターゲットにするよう設計されたがん細胞のみに働きかける抗腫瘍薬剤

電子顕微鏡診断

電子顕微鏡による検査は腎糸球体疾患およびホルモン産生腫瘍について常時実施されています。

剖検(病理解剖)

当院または周辺の医療施設において死亡されたご遺体について、ご遺族の同意が得られた場合には、病理解剖が行われています。これらの結果については全例、臨床医を交えて剖検カンファレンスを行っています。

剖検カンファレンスでは、臨床側と病理医との間で、熱のこもったディスカッションがなされています。学生も同席し、生きた学問を実際に学んでいます。

また、毎年解剖体合同慰霊祭を開催し、ご遺族の方とともにご冥福をお祈りしております。

その他の活動

・積極的な学会活動

病理医、臨床検査技師ともに日本病理学会、日本臨床細胞学会を始めとする国内外での講演、学会発表、論文執筆などの学術活動を行っています。

・診療科との合同カンファレンス

消化器内科,消化器外科、放射線科、呼吸器・乳腺・小児外科、腫瘍・血液・感染症内科、脳神経外科、歯科口腔外科など多くの診療科との病理カンファレンスを行い他部門との連携を図っています。

・病理専門医と細胞検査士の連携および診断精度向上の取り組み

毎日の組織診断、細胞診断ともに複数の病理医および細胞検査士で目合わせ(症例検討)を行い、病理診断精度の担保ならびに質の向上を図っています。またCAPサーベイを含めた複数の三者機関による外部精度管理事業にも積極的に参加しています。

剖検受付時間(病理解剖)

| 院内・院外 | 平日:8時30分〜17時30分 |

|---|