当院について

福岡大学病院改革プラン

1.福岡大学病院改革プラン策定にあたって

-

改革プラン策定の趣旨

医師の働き方改革の推進と教育・研究・診療機能の維持の両立を図るため、必要な運営体制を整備し、将来にわたって持続可能な経営基盤の確立に向けて取り組むべき内容を「福岡大学病院改革プラン」として策定する。

-

改革プランの位置づけ

学校法人福岡大学では、法人としての目指すべき将来像を示すとともに法人運営の指針となる「学校法人福岡大学中長期計画」を策定しており、本改革プランは、当該中長期計画の福岡大学病院部門の中長期計画としての性格を有している。また、文部科学省策定の「大学病院改革ガイドライン」の内容を踏まえつつ、福岡県保健医療計画、地域医療構想等の医療政策と整合性をとり、自治体及び医師会と意見交換を行ったうえで策定している。

-

計画期間

2024(令和 6)年度から2029(令和11)年度までの 6 年間。

2.改革プランの骨子

-

運営改革

- 改革の基本方針(福岡大学病院の役割・機能)

福岡大学病院は、「あたたかい医療」を理念に掲げ、特定機能病院として福岡・糸島医療圏及びその周辺地域の中核的存在として患者に寄り添った安心・安全な高度な医療の提供を実施するために高度な医療安全管理体制の強化とともに、地域を支援する病院であることを目指している。また、持続可能で健全な財務・経営とともに、働きやすい幸ある適正な労働環境を整備する「健幸経営」を推進している。さらに2024(令和6)年5月には新本館が開院し、救急医療部門、集中治療部門及び周産期母子医療部門の拡充を図る。また、新興感染症対策として、各病棟に陰圧室を配備した先進的な施設を整備し、高度の医療技術開発を推進するとともに高度医療に資する研修を実施する。これらの状況を踏まえ、以下に福岡大学病院の改革の基本方針を示す。

-

医学部の教育・研究に必要な附属施設としての役割・機能

福岡大学医学部では、人材養成の目的「三つのポリシー」を掲げ、高度な医療・看護の知識と技能を習得し、高い倫理観と豊かな人間性を持った医療人を育成している。福岡大学は、福岡大学病院とともに福岡大学筑紫病院と福岡大学西新病院の3つの病院を有し、3病院一体となって、医学生の診療参加型臨床実習の場を提供しており、臨床教育の一端を担っている。教育病院である特性を活かして、医学科の低学年時から基礎医学・臨床医学講座に1カ月間研究室配属され、将来医師となる際に必須のリサーチマインドの涵養を全ての医学生は実践している。終了時には研究発表を行い、分子生物学的研究や実臨床のデータ分析など研究成果は、医学部において医学生専門の雑誌媒体であるJournal of Achievement for Medical Students(JAMeS)を毎年発刊し報告している。さらに、これまで多くの学生が学会発表などの経験を積み研究者としてのキャリアパスなどを示し十分な大学病院としての役割も果たしている。今後は、ロボット支援手術など高度な医療技術を学ぶプログラムの導入や、最新技術を用いたCTを導入し臨床に即した臨床解剖学の実現を図り、全科横断的に全身の解剖学的理解が進んだ医師の育成を進めていく。前述した、診療参加型臨床実習では屋根瓦方式の診療参加型臨床実習に積極的に取り組むように大学病院として3つの病院が足並みをそろえて学生教育に取り組んでいる。看護学科生も病院内実習では外来・病棟看護に必要な幅広い看護実習を実践している。

-

専門性の高い高度な医療人を養成する研修機関としての役割

福岡大学病院は、福岡・糸島医療圏及びその周辺地域の医療を担っており、また、特定機能病院であるため広範囲から幅広い診療科で希少疾患患者が紹介され、困難症例の手術症例など高度で専門性が高い知識や技能を充実させている。初期臨床研修医でもこのような希少疾患や高度な技能が要求される手術症例を経験することは、将来、地域医療を担っていく若手医師の養成に不可欠である。また、看護も同様に希少疾患や困難な手術症例の術中・術後の高度な看護は非常に重要な医療人養成である。現在も、福岡大学病院では基幹病院としての役割を果たすべく希少疾患や困難症例を定期的に地域医療機関へセミナーなどを通して情報共有し地域医療の質向上に貢献している。現在の医療は、大学病院完結型ではなく地域医療を担っている病院・クリニックと連携しながら患者のみならず家族や社会全体として患者を多職種協働チームとして診療することである。大学病院内では専門性が高い医療人を育成して急性期病院としての役割を果たし、地域医療を担う医師・看護師のみでなく、薬剤師、理学療法士や栄養士などの多職種への教育などの役割をこれまで以上に検討している。

-

医学研究の中核としての役割・機能

大学設置基準39条に基づき、これまで述べたとおり教育・研究に対して機能を十分果たしている。福岡大学は、医学部を有する西日本有数の総合大学であり大学内の他学部と協働で独自のペプチドを作製し創薬へと繋げるような研究や、基礎医学と臨床医学の講座での連携によりがん研究、ドラッグデリバリーシステム研究そして再生医療の実用化などを目指している。このような基礎研究から臨床医学への取り組みを協働で今後も推進していく予定である。また、後述する高齢患者が増加する医療背景に適応するようにロボット手術や低侵襲手術の治療計画なども大学病院として継続し、未来に向けて高度な医療人育成と合わせて医学研究の中核としての役割を果たしていく。

-

医療計画及び地域医療構想等と整合した医療機関としての役割・機能

福岡大学病院が位置する福岡・糸島医療圏は、総人口のピークは2035(令和17)年頃であるが、医療需要予測は2050(令和32)年まで増加を続けると推計されており、外部環境としては、他の医療圏と比較し優位である。福岡県の主要死因の第1位は悪性新生物であり、その比率は全国平均を上回っている状況であるが、福岡大学病院においても外来化学療法室の増床等により、がん患者受入を更に強化していく予定である。また、新本館開院に合わせて、第2位の脳・心血管疾患についてもハイブリッド手術室やカテーテル検査室を充実させている。

-

- 病院長のマネジメント機能の強化

-

マネジメント体制

執行部(病院長、副病院長4名、病院長補佐2名、副病院長補佐4名、事務長)は毎週水曜日の執行部会において、病院運営上の課題の共有、課題解決に向けた戦略を立てている。月1回の診療部長会では、病院経営に関する議題などを審議している。また、病院長の各診療科、診療各部や診療支援部門へのマネジメント機能の強化を図る。さらに、病院長直轄ワーキンググループを複数設置(救急医療・集中治療運営、医療技術職連携、治験推進等)し、重要課題を集中的に審議する体制を整備している。

-

診療科等における人員配置の適正化等を通じた業務の平準化

病院長所管の医師スタッフ枠を設け、医療需要等に応じた人員配置も適宜実施しているが、経営的視点で更なる適正配置による運営強化を図っていく。また、医師のみでなく、薬剤師、看護師、管理栄養士、事務職員等についても適正な人員配置に努める。

-

病床規模の適正化

2024(令和6)年5月の新本館開院に合わせ、許可病床数は915床から771床に減少させた。また、医療需要に柔軟に対応すべく、高度医療提供に資する手術室(バイブリッド手術室を含む)の増室(14室→18室)、特定集中治療室の増床(4床→10床)、新生児特定集中治療室の増床(15床→24床)を行っている。

-

マネジメント機能の強化に資する運営に係る ICT や DX 等の活用

マネジメント機能の強化に資する情報管理、業務効率化を推進するため、医療情報部を医療情報・データサイエンスセンターに改組し、データサイエンスの手法を用いた医療情報分析、各診療科への情報提供・活用による経営改善を積極的に進めていく。また、医療DX推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進を図るとともに近年問題となっているサイバーセキュリティへの対応を含めた情報セキュリティの強化を推進していく。

-

- 法人内の関係部署との連携体制の強化

改革プランに掲げる施策を着実に進めていくためには、法人内における連携は必須である。福岡大学では、法人本部及び3病院連携による組織力・機動力の強化、効率性の向上など経営面での一体的・抜本的な改革を実現するため、病院経営改革特別委員会を設置している。当委員会は、学長、副学長、事務局長などの大学執行部のほか、企画総務部長、人事部長、財務施設部長などの法人本部役職者並びに医学部長、3病院病院長及び事務長で構成され、財務情報や課題等の共有を図り、病院経営上の様々な課題に関して検討を行っている。今後は改革プランの実現のため、より機動的組織として議論を深めていく予定である。また、医学部と病院の連携は特に重要な点であるが、医学部臨床系の主任教授は病院の診療部長を兼務しており、福岡大学病院の診療部長会に参画しているため、必要な連携体制は構築されている。

- 人材の確保と処遇改善

大学病院において優秀な人材の確保は重要な課題である。福岡大学病院では、令和6年度診療報酬改定により新設されたベースアップ評価料を原資とし、医療職の処遇改善を図るとともに医師事務作業補助者の増員による医師の働き方改革に伴うタスクシフトを推進している。病院隣接の大学敷地内に企業主導型保育所も開設し、職員の子育てと就労等の両立を支援するとともに、乳幼児の健やかな育成に寄与している。また、臨床研究支援センターの組織改編も検討しており、CRC (Clinical Research Coordinator)の確保、有効活用も実施していく予定である。さらに、優秀な医師は、他大学や他病院へ転職することも多いことから、必要に応じて、診療支援部門などに適切に配置し、病院教授として診療各科を支援する部門責任者となれるように配慮する。

- 改革の基本方針(福岡大学病院の役割・機能)

-

教育・研究改革

- 臨床実習に係る臨床実習協力機関との役割分担と連携の強化

唯一の医学生教育機関である大学病院での診療参加型臨床実習の充実は国民・社会全体が求めるものである。また、本年度から新たに改訂された医学教育モデルコアカリキュラムの中でもガイドラインの記載までなされており実習内容の詳細が記載されている。医学生が卒業後、すぐに患者診療に携われるレベルまで技能・態度・知識を充実すべき高い到達目標が掲げられており大学病院としてこれまで以上に診療参加型実習を充実させ屋根瓦方式での臨床教育が必要となる。一方、働き方改革などで大学病院での教員の負担も増えることから、教育を実践する教員への適切な評価なども検討していく。従って、民間病院との連携をさらに充実させ大学病院では経験できないコモンディジーズの経験を多く積めるように、現在の10カ所の連携病院をさらに広域の幅広い分野の診療科へ拡充し大学教員の負担軽減を図る。

- 臨床研修や専門研修等に係る研修プログラムの充実

臨床研修は、基幹病院の福岡大学病院とは別に、医学生の診療参加型臨床実習で各診療科に特化した形で多くの関連病院において、研修医は複数の関連病院と「襷掛けプログラム」という形で疾病構造の変化にも対応可能な育成法を実践している。同時に様々な医師のキャリアパスを実際に経験でき個々の医師に合わせたライフステージの涵養も期待される。また、研修医や専門医専攻医に対して、各診療科に特化したようなスキルアップセミナーなども開催しており多くの医師が参加している。今後は、最先端医療機器導入によるロボット支援手術、低侵襲弁膜症カテーテル手術、放射線治療などの症例数増加を目指すとともに、シミュレーターなどを充実させて技能向上や医療安全教育など卒前・卒後のシームレスな環境が提供できるようなコンテンツの充実も図る。また、病院内では多くの高度知識を持った医療専門職チームが活動しており、医師のみならず看護師・薬剤師などがこれまでに多くのセミナーや講演会などを開催している。今後は、地域住民に限らず地域医療を担う関連病院の医療スタッフなどにも大学の高度な医療技術・体制・看護体制などについてセミナーを実施する。

- 企業等や他分野との共同研究等の推進

福岡大学は、医学部を持つ総合大学であり、この利点を活かして薬学・工学などとの他分野との共同研究はもとより、多くの産業が地場に存在する利点も活用し、今後も受託研究等をますます充実させていく予定である。福岡大学では本年度からARO (Academic Research Organization)の構築も行なっている。このAROが主体となって共同研究等の推進に向けて取り組んでいく予定である。

- 教育・研究を推進するための体制整備

2014(平成26)年、医学部に医学教育カリキュラムのPDCAサイクルにより教育改革を提案する組織体として医学教育推進講座が開設された。また、病院内では臨床研究支援センターが設置されており、治験ワーキンググループの開催など研究支援体制が整備されている。前述のように卒前・卒後の教育充実のためのシミュレーションセンターなどは独立した組織体として整備を検討していく。今後、医学分野の基礎医学、臨床医学ともに研究力向上のためにはRA (Research Assistant)やTA (Teaching Assistant)の制度の強化なども検討している。大学病院として臨床研究分野の発展のために様々なICTやDXを用いてリアルワールドデータを活用した高齢化社会におけるロボット手術や低侵襲手術の治療戦略を研究テーマの一つとして挙げており、今後TAやRAを新たに採用しICTのデータ分析の専門補助としてデータサイエンティストの採用なども検討する。これは、前述の他大学や企業との共同研究へと発展させAROを活用して受託研究へと繋げていくことを検討している。 前述した医師・看護師の卒前・卒後医学教育シームレス化を図るとともに、卒後臨床研修センターを中心に、研修制度を更に推進する(専門医制度、薬剤師研修制度などを含む)。また、認定・特定行為看護師研修制度に基づく指定研修機関の認定を目指す予定である。さらに、多職種の医療技術職員の教育・研修を確立させる医療者ユニフィケーション事業を展開する。

- 臨床実習に係る臨床実習協力機関との役割分担と連携の強化

-

診療改革

- 福岡県、福岡市との連携の強化

福岡県保健医療計画では2015(平成27)年に国連本部で採択された「持続可能な開発目標」を踏まえてゴール・ターゲットを掲げている。具体的には「3. すべての人に健康と福祉を」「5. ジェンダー平等を実現しよう」「8. 働きがいも経済成長も」「11. 住み続けられるまちづくりを」と17のゴールの中ではこの4つに絞って福岡県保健医療計画を進めている。福岡大学病院では、福岡市と人生100年時代の到来を見据えて誰もが心身ともに健康で自分らしく活躍できる、持続可能な社会を目指すプロジェクト「福岡100」を推進することを目的として包括的連携協定を締結する予定である。福岡県ワンヘルス推進協議会への参画並びに福岡県が推進する「ワンヘルス」宣言事業者に登録し、今後も、これまで以上に福岡県・福岡市と連携を強化し地域が抱える医療課題について協議を重ね地域医療提供体制を構築していく。

- 地域医療機関等との連携の強化

福岡県では、2030(令和12)年には老年人口割合は30%を超えると予測されている。高齢化の進展に伴い疾病構造も変化し、医療や介護が必要となることが見込まれている。福岡大学病院の理念である「あたたかい医療」を軸に提供してきた高度医療や医療安全管理体制など、これまで以上に医師会や地域基幹病院などと連携強化しながら必要な医療サービスが提供できるように検討していく。具体的には、県が掲げる地域医療構想にしたがって病床機能などについて協議し良質な医療提供サービスを地域医療機関とともに構築する。また、医師会や地域基幹病院と連携し、救急医療体制について、高度急性期の3次救急のみでなく、2次救急や福岡市急患センターなどとの連携強化も図っていく。

- 医師の労働時間短縮の推進

医師の宿日直体制は原則一診療科1人であったが、医療安全に配慮しながら、内科系の一部では複数診療科で1人に変更し、1人当たりの宿日直回数の削減を図り労働時間削減を実施中である。また、救命救急センター等の集中治療室では、夜勤体制による労働環境の整備に努めている。さらに、医師事務作業補助者を増員し、タスクシフトも進めていく。医師の労働時間管理は、2023(令和5)年度から勤怠管理システムを導入し、客観的な労働時間の把握を行っている。現在、福岡大学病院では、診療科別にA水準と連携B水準に分かれているが、2035(令和17)年の全診療科のA水準達成を目指し、連携B水準の診療科を減少させていく。

- 医師少数区域を含む地域医療機関に対する医師派遣

医師の偏在や地域間、診療科間のそれぞれで喫緊の課題であるが改善されていない状況が続いている。福岡県医師確保計画では、医師全体として県内を13のブロックに分けて医師偏在指標を提示している。全国的にも上位で充足している地域もあれば全く充足できていない地域が見受けられる。福岡大学病院では、全診療科において医師派遣実態調査を実施しており、派遣医療機関数や医師少数区域に所在する医療機関への派遣状況も把握している。今後も継続的に福岡県や福岡市と連携しながら大学病院として医療機関への医師派遣活動を通じて良質な医療提供サービスの構築をさらに推進し、医師派遣状況も詳細に把握し医師偏在対策に貢献することを検討している。

- 薬剤師少数区域を含む地域医療機関に対する薬剤師派遣

薬剤師の従事先には地域偏在や業務偏在があり、薬剤師の確保が喫緊の課題として挙げられている。福岡県薬剤師確保計画では、県内を13のブロックに分けて薬剤師偏在指標を提示している。福岡県は薬剤師が全国的にも上位で充足している地域もあれば、充足できていない地域も見受けられる。福岡大学病院としては、一定期間、別の医療機関に勤務して地域医療に係る業務等を実践的に修得できる体制を整備する。また、福岡県と協議して薬剤師少数区域に所在する医療機関への派遣を行っていく予定である。併せて、薬剤師レジデント制度を基にして、免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修体制を構築する。特定機能病院として他の医療機関への薬剤師派遣活動を通じて良質な医療提供体制サービスの構築をさらに推進し、薬剤師偏在対策に貢献する。

- 福岡県、福岡市との連携の強化

-

財務・経営改革

- 収入増に係る取組の推進

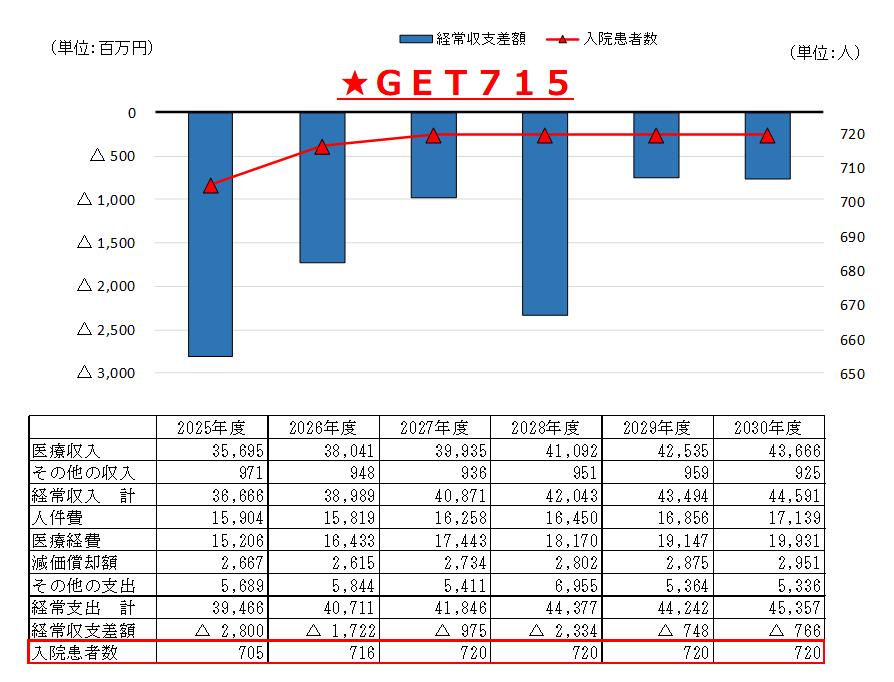

2022(令和4)年度に策定した福岡大学病院将来計画では、2014(平成26)年度以降減少傾向にある入院患者数の増加を最優先事項として掲げ、「GET715(一日平均入院患者数715人)」のスローガンのもと、病院一体となって取り組んでいる。具体的には、入院待機患者の多い診療科に重点的に病床を配分するなど、診療科毎の配分病床数の見直しを行うとともに救急治療センター(ERセンター)を2024(令和6)年4月に設置し、救急患者の受入を強化している。また、前述した医療情報・データサイエンスセンターを中心に病院全体の現状及び各診療科の収支状況把握・固有の課題を分析するとともに、診療科別のカンファレンスを実施して、増患・増収対策を立てる。2024(令和6)年5月の新本館開院による総合周産期母子医療センターや特定集中治療室の増床及び手術室の増室を入院患者数や手術件数の増加に繋げていく予定である。

- 施設・設備及び機器等の整備計画の適正化と費用の抑制

施設・設備整備計画は、毎年度法人全体で作成する「中長期投資計画一覧(10年間)」をベースにイニシャルコストのみでなくランニングコストの低減も考慮した施設・設備整備を実施している。また、医療機器は、老朽化した機器及び中央部門(手術室、放射線機器など)で、稼働が高い医療機器を優先的に更新し、導入する方針である。さらに、高度医療を提供する上で必要な主要施設・設備は、計画的な保守管理、定期的な日常点検を実施するとともに、点検の結果判明した不良個所は、早急に更新するなどの対応を行っている。なお、新本館開院に伴い、2023(令和5)~2024(令和6)年度にかけて医療機器の大規模な更新を行い、高度かつ最先端医療を提供できる環境を整備中である。

- 医薬品費、診療材料費等に係る支出の削減

医薬品費、診療材料費の低減を図るため、2021(令和3)年度から福岡大学病院、福岡大学筑紫病院及び福岡大学西新病院の3病院の連携運用を開始した。近年は仕切り価の上昇により値引率は悪化傾向にあるが全国平均は上回っている状況である。医薬品費に係る支出の削減は、後発医薬品及びバイオ後続品への切替えを推進する。具体的には、第176回社会保障審議会医療保険部会で示された後発医薬品に係る新目標[2029(令和11)年度]で掲げられている「後発医薬品の金額シェアを2029(令和11)年度末までに65%以上」と「2029(令和11)年度末までに、バイオ後続品が80%以上を占める成分数が全体の成分数の60%以上」の達成を目指す。診療材料費も原材料費の高騰などにより、メーカーからの価格改定の要請が続いているが、ベンチマークシステムなどの活用し、更なる削減に取り組んでいく。

- 適正な人員配置による人件費の適正化

経常収入の50%弱を占める人件費の適正化は経営改革において重要な課題である。近年の賃上げの加速は人件費比率の上昇に直結するが、2024(令和6)年度診療報酬改定により新設されたベースアップ評価料収入を活用するとともに、医療需要等に応じた適正な人員配置やRPA等の活用を含む業務効率化により人件費の適正化に取り組んでいく。

- 経営改革に関するアクション・プラン

近年の急激な人件費及び物価高騰等を受け、病院の収支改善策として「経営改革に関するアクション・プラン」を2025(令和7)年3月に策定した。今後は、上記①~④の取り組みを含め、アクション・プランに掲げた施策を検討の上進めていく。

- 改革プラン対象期間中の各年度の収支計画

- 収入増に係る取組の推進

3.改革プランの進捗と評価

-

改革プランの周知と情報公開

改革プランは当院ホームページで周知するとともに、具体的な取組内容等について適切に情報を公開する。

-

改革プランの進捗評価

改革プランに掲げた事項の取組状況や数値目標の達成状況等について、法人内関係会議等において報告と検証を実施する。また、改革プランの着実な推進を図るために、新たに病院内に設置予定の病院長をセンター長とした「大学病院改革推進センター」を中心に、改革プランを実践し、毎年各取組の進捗状況に係る評価を行い、改革プランの進捗管理を行う。なお、中間報告は2027(令和9)年度、最終報告は2030(令和12)年度に行う。

4.審議等の経緯

本改革プラン策定にあたり、以下に掲げる学内の会議体で慎重な審議を行った。

- 2024(令和 6)年4月17日、5月8日、15日福岡大学病院 執行部会

- 2024(令和 6)年4月17日、5月15日福岡大学病院 診療部長会

- 2024(令和 6)年5月20日、6月10日福岡大学 病院経営改革特別委員会

- 2024(令和 6)年5月21日、6月11日企画運営会議

- 2024(令和 6)年6月13日常勤理事会議

- 2025(令和 7)年3月25日常勤理事会議(更新)